近半年来,山东农业大学信息科学与工程学院的学子们奔赴田野乡间,以专业赋能产业,用热忱服务乡亲,在特色产业升级、智慧农业落地、文旅融合发展的实践中,交出了属于青年一代的实干答卷。

科技赋能面制品,健康产品助农增收

姜志轩:鱼城镇前蒋村的“健康食品研发官”

聚焦鱼台县大米产业“初级加工为主、附加值低”的痛点,姜志轩团队带着“中华面制品营养提升关键技术及低GI糙米预拌粉产品研发”课题,扎根鱼城镇前蒋村。

为摸清需求,他们设计多维度调查问卷,走访种植户、合作社与消费者,明确“低GI健康食品”的市场缺口。面对糙米膳食纤维高导致面制品口感粗糙、配方稳定性差的难题,团队联合食品专业力量,优化糙米粉碎细度至600-800目,复配谷朊粉与改性淀粉,在确保GI值≤55的同时,让产品韧性提升30%以上。

他们还建立原料分级标准,针对不同批次糙米制定适配配方,将质量波动控制在8%以内。通过对接高校实验室完成核心指标检测,协调合作社改造简易生产线,成功实现小批量生产。试点推出的300kg低GI糙米预拌粉销售额超2万元,让每斤糙米附加值提升2-3倍,为乡村大米产业升级提供了新路径。

深耕马铃薯产业,破解种植发展瓶颈

梁琦:万福楼村的“田间技术指导员”

枣庄市滕州市姜屯镇万福楼村是马铃薯种植专业村,但长期面临技术落后、机械化不足、品种单一等问题。梁琦团队历时8个月,扎根这片820亩的马铃薯种植基地,开展全方位调研与帮扶。

他们通过32份有效问卷、20人次深度访谈,建立产业数据库,发现85%农户凭经验施肥、播种机械化率不足20%、主栽品种“荷兰十五”占比超90%等核心问题。针对这些痛点,团队组织“马铃薯绿色高产高效技术”培训80余人次,现场指导测土配方施肥、土壤取样等实用技能。

为推动技术落地,他们制定《标准化生产规程》,推广节水灌溉与绿色防控技术;提出成立农机服务合作社,以“共享农机”模式提升关键环节机械化率;建议引进专用型新品种,打造“万福楼马铃薯”区域品牌。如今,参与培训的农户中90%掌握测土配方施肥原理,越来越多农户开始记录生产台账,主动采纳科学种植技术。

全链赋能羊肉汤,小切口破解产业难题

黄雪影:单县王呼庄村的“产业升级规划师”

“天下第一汤”单县羊肉汤产业虽底蕴深厚,却面临养殖成本高、加工无标准、销量受限等困境。黄雪影以乡村科技专员身份,带领团队聚焦羊肉汤全产业链,开展“小切口破题,全链条赋能”实践。

他们采用“一村一访、一主体一查”模式,走访6家养殖户、20余家汤馆、3家物流公司,回收30份有效问卷,用Matlab算法、SWOT分析法等工具梳理产业痛点。针对汤品口味不稳定问题,通过100组样本数据建模,算出“黄金肉汤比1:4.2”,形成标准化工艺手册;为解决保鲜难题,引入巴氏杀菌与真空锁鲜技术,让汤品保质期从1天延长至7天;运用线性规划设计“司机套餐”,助力试点汤馆日均销量从50碗提升至120碗,月利润增长13800元。

团队还搭建产业基础数据库,形成5份专项报告,创新“先优化低成本环节,再推进设备升级”的可复制路径。他们后期打算联动高校多学科力量,协调政策补贴与资源对接,推动“高校-农户-汤馆”三方协作,让数字技术成为乡村产业增收的“金钥匙”。

智能识别护葡园,AI助力病害防控

刘春溥:弥河镇大桥刘村的“智慧农业技术员”

面对葡萄种植中病害识别难、误判率高的痛点,刘春溥团队扎根潍坊市青州市弥河镇大桥刘村,开展“葡萄叶片病害识别模型及乡村振兴平台建设”研究。

他们深入葡萄园走访调研,结合PlantVillage开源数据库与实地采集样本,建立涵盖黑腐病、叶斑病等多种病害的图像样本库,通过旋转、翻转等数据增强技术提升模型泛化能力。基于PyTorch框架,构建VGG16、ResNet50、InceptionV3三种CNN模型,采用Bagging集成策略实现结果融合,使识别准确率提升至93%以上。

团队开发Web智能识别平台,后端封装模型接口,前端设计简洁操作界面,果农只需上传叶片图像,3秒内即可获取病害类型与防治建议。在试点应用中,平台凭借低成本、易操作的优势获得农户广泛认可,为葡萄产业精准防控病害、减少损失提供了高效解决方案,也为智慧农业在基层落地探索了可行路径。

驿站串联文旅农,模式创新激活乡村

罗丽亚:冠县元造户村的“文旅融合规划师”

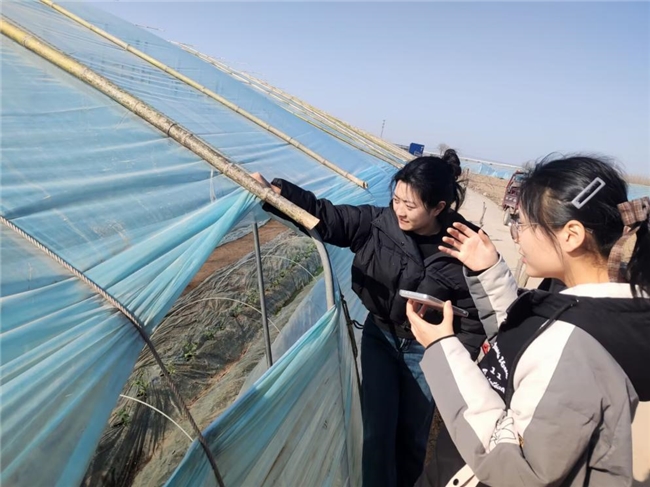

聚焦冠县乡村旅游“数字化水平低、宣传推广不足”的瓶颈,罗丽亚团队以元造户村为试点,开展“基于乡村振兴驿站建设的冠县旅游发展模式创新研究”。

团队查阅30余篇文献政策,分析浙江安吉等典型案例,设计两套针对性问卷,发放200份并回收有效样本185份,通过SPSS数据分析发现“驿站功能完善度与游客停留时间显著正相关”。他们深入梨园、温泉度假区等区域实地走访,与村干部、种植户开展半结构化访谈,亲身参与大棚劳动、推广驿站APP、开展智慧农业科普讲座。

基于调研成果,团队提出“驿站+智慧旅游服务+数字农业平台”融合模式,计划通过完善驿站数字化功能、搭建线上宣传渠道、整合农业与旅游资源,将游客平均停留时间从1.2天提升至2天以上,助力农产品线上外销,让乡村振兴驿站成为集旅游、农业、文化于一体的综合服务平台。

AI慧眼辨病虫,田间守护农作物

倪文哲:滕州市仇官庄村的“病虫害防治管家”

针对仇官庄村小麦、玉米等作物病虫害识别滞后、防治盲目的问题,倪文哲团队研发“农产品病虫害分析识别系统”,为农户提供精准防控解决方案。

团队多次深入田间走访,通过问卷、访谈摸清当地主要病虫害类型,采集小麦锈病、玉米叶斑病等图像1.5万张,涵盖不同生长阶段与环境条件,建立高质量标注数据库。采用CNN与迁移学习技术,优化EfficientNet-B3模型,使Top-1识别准确率达82.1%,Top-5准确率93.6%,远超人工识别水平。

他们开发农户端移动APP,集成图像上传识别、防治建议推送、历史数据查询等功能,结合气象、土壤数据构建动态预警机制。在仇官庄村35户农户试点中,系统操作便捷性满意率达85.7%,识别准确性满意率74.3%,有效减少40%人工巡查时间,提升30%防治及时性,为规模化农业生产筑牢病虫防控防线。

智能判别棉花熟度,轻量技术惠及农户

王云轩:驸马营二村的“棉花采收好帮手”

面对坊子区棉花采收“人工判别效率低、劳动力成本高”的难题,王云轩团队聚焦小农户实际需求,研发“棉花成熟度识别与乡村振兴系统”。

团队联合农户采集田间棉花图像700张,整合开源平台图像300张,通过旋转、亮度调整等数据增强技术扩充至1500张,经农艺员核验标注准确率达95%。基于PyTorch框架微调ResNet-34模型,迭代训练30轮,实现86.2%的识别准确率与7.5秒快速响应,性能优于传统人工判别。

开发极简网页版系统,界面仅保留“选择图像”“开始识别”核心功能,字体放大至16号、按钮尺寸增大,适配老年农户使用习惯,60岁以上用户10分钟即可独立操作。系统无需额外设备投入,通过普通智能手机即可使用,在试点中有效缓解了采收季劳动力缺口压力,为棉花产业提质增效提供了轻量化、可推广的技术方案。

技术电商双驱动,赋能山药产业升级

吴迪:定陶区观堂村的“山药产业赋能者”

针对陈集山药产业“种植技术落后、加工附加值低、销售渠道单一”的问题,吴迪团队以乡村振兴驿站为枢纽,开展“技术+电商”双轮驱动的赋能实践。

团队深入50余户种植户、5家加工企业调研,发放问卷300份,有效回收率95.7%,摸清产业链各环节痛点。在驿站示范田布设10套土壤湿度传感器与5套病虫害识别摄像头,构建实时监测网络,推送预警信息120条,使病虫害识别准确率从60%提升至90%,指导农户减少农药使用量15%。

他们依托驿站APP上架标准化山药产品,优化包装与详情页,制作推广短视频,试点一个月内日均咨询量增长40%,成交32单,退货率从12%降至8%。团队提出“分层技术推广、全链条数据平台、加工转型升级”等对策,构建“驿站+特色产业”协同发展框架,为山药产业实现“种植精准化、加工高端化、销售多元化”提供了有力支撑。

从健康食品研发到智慧农业落地,从产业全链优化到文旅融合创新,山农信息学院的学子们以专业知识为刃,以实干精神为基,在乡村振兴的广阔天地里破解难题、创造价值。他们用行动证明,青年力量既能扎根乡土、读懂需求,更能创新突破、赋能发展,让青春之花在服务乡村的实践中绚烂绽放!