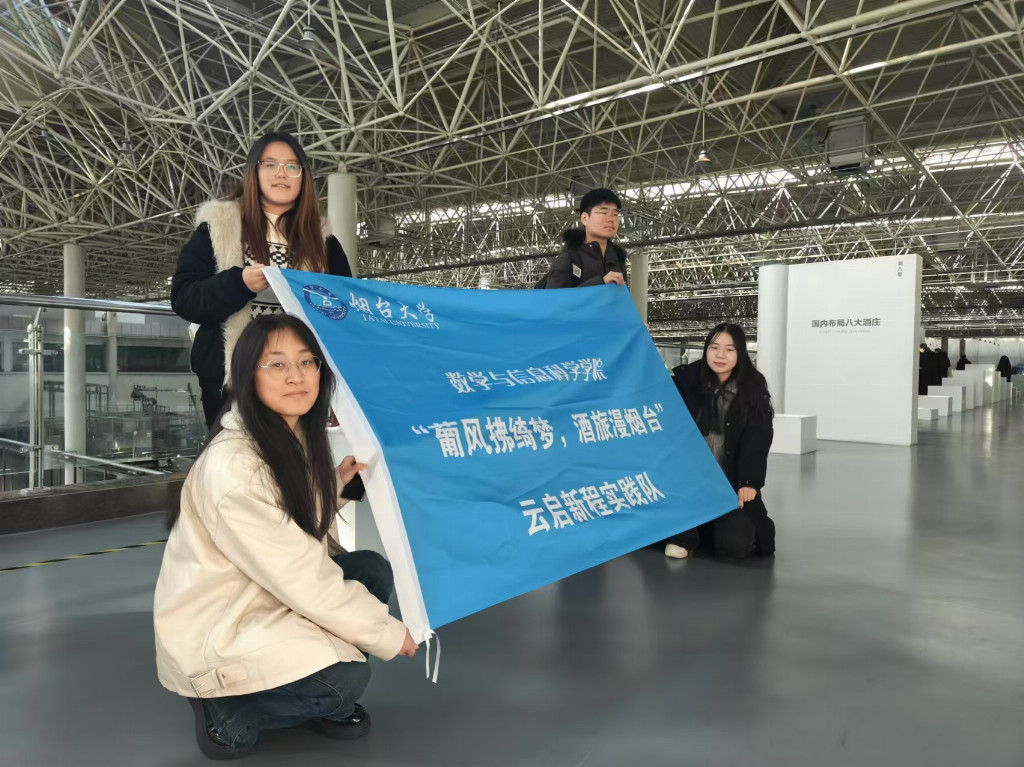

早上九点,我们烟台大学数学学院云启新程实践队团队准时踏入张裕国际葡萄酒城。这次实践的目标很明确——亲身感受葡萄酒产业的完整链条,从历史传承到现代生产,再到文化传播。作为国内规模最大的葡萄酒综合体,这里藏着中国葡萄酒工业的过去、现在与未来。

第一站:地下酒窖 · 探索百年工艺

穿过一道厚重的木门,凉意混着酒香扑面而来。地下酒窖里整齐排列着数千只橡木桶,最早的可以追溯到19世纪末。工作人员演示了传统的“添桶”工艺:用特制长嘴壶沿着桶壁缓缓补酒,避免扰动沉淀。我们亲手摸了摸橡木桶表面,粗糙的木纹间凝结着晶莹的酒石酸晶体,这是时间留下的独特印记。

第二站:智能车间 · 看见现代技术

进入生产区,完全是另一番景象。全自动流水线上,葡萄经过光学分选机的“体检”——糖度、大小、瑕疵一目了然。最震撼的是发酵控制中心:几十个巨型不锈钢罐通过电子屏实时监控温度,数据精确到小数点后一位。技术员告诉我们,现在只需3个人就能管理过去30人的工作量。

第三站:文化展厅 · 读懂产业故事

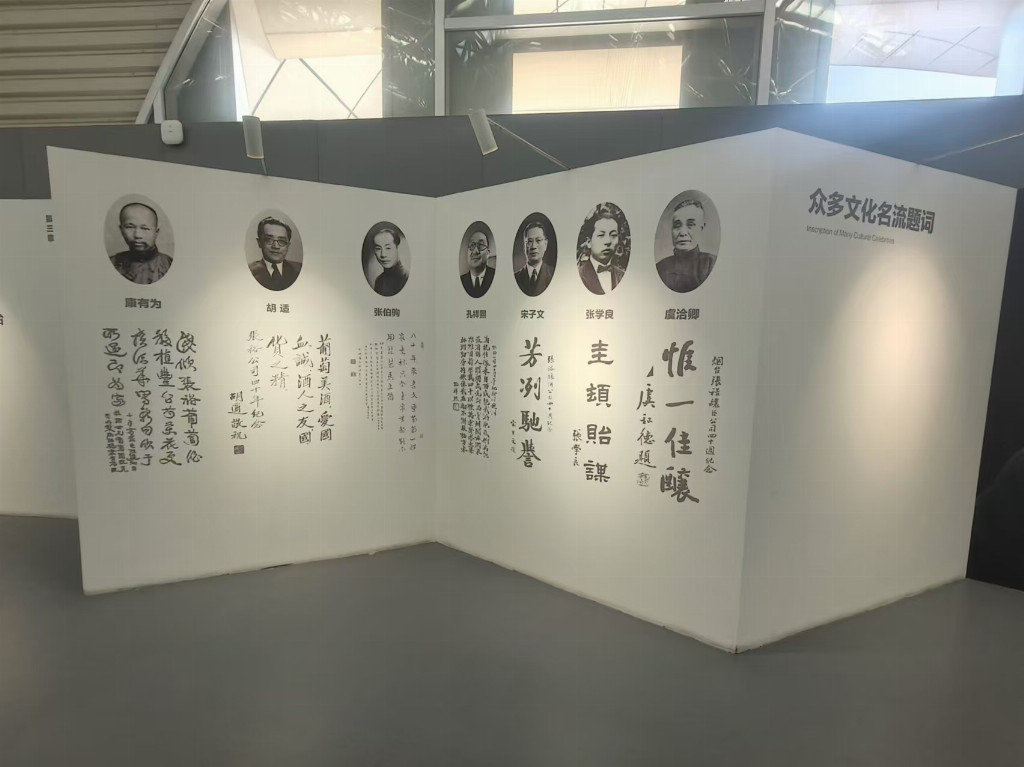

在张裕国际葡萄酒城的文化展区,我们以“历史见证者”的身份,系统梳理了企业130余年的发展脉络,尤其深入学习了孙中山、周恩来等历史名人与张裕的渊源。展区通过实物、文献与多媒体结合的方式,将中国葡萄酒文化的“前世今生”具象化呈现。

文化展区中多是张裕古往今生的历史见证,而最令我们有所触动的便是这众多文化名流的题词,从这些题词中我们看到了先人对于张裕葡萄酒的期待与看好。 孙中山“品重醴泉” 、康有为“变法之酒”(1923)、张学良“圭顿贻谋”(1932年)等一个个历史典故呈现在我们面前,白兰地外交上周总理与其他国家代表的交流也仿佛浮现在我们面前。张裕的历史令我们沉浸其中。

当我们在题词墙前驻足,从孙中山的如椽大笔到莫言的质朴手迹,从泛黄宣纸到电子墨水屏,张裕130年的文化积淀触手可及。这些题词不仅是艺术珍品,更是中国葡萄酒从实业符号升华为文化载体的见证——每一笔勾勒的不仅是墨韵,更是一个民族对美好生活的千年追寻。